今回は自宅のデッドスペースに本棚を作ります。

家を建ててもう少しで5年。

中途半端なスペースをどう活用しようか悩み続けましたが、やっと有効活用ができました。

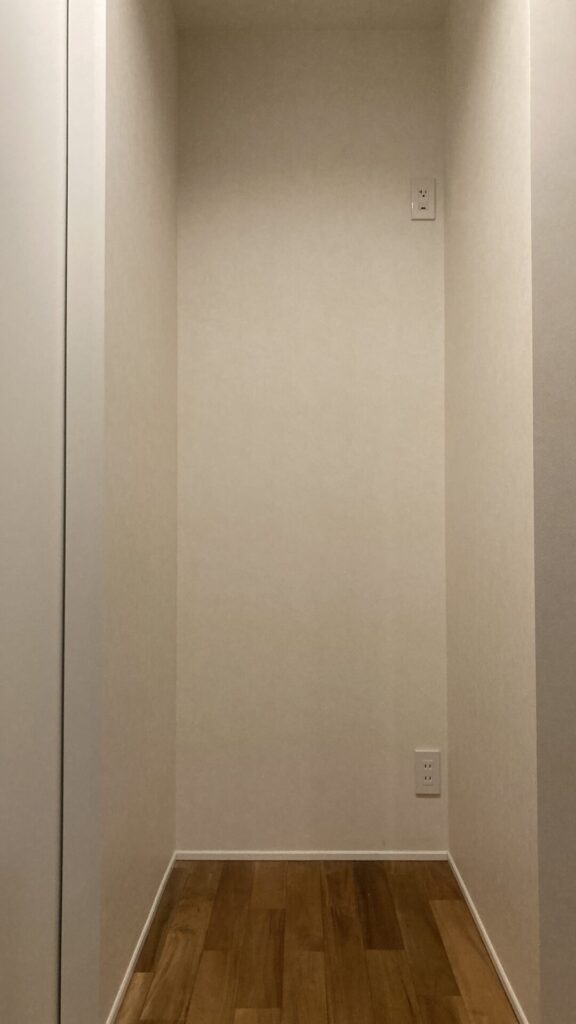

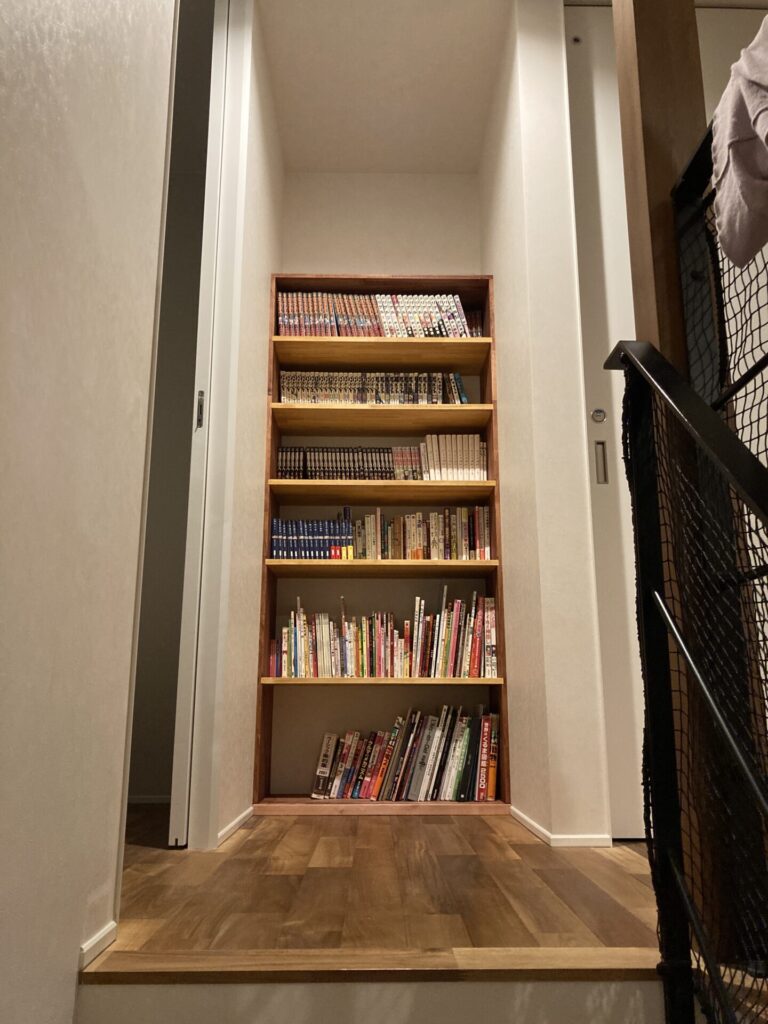

階段上にあるデッドスペース

我が家の階段を上がった先にあるデッドスペース。

最初の間取り設計時点ではもう少し広めのフリースペースとして考えてましたが、2階にトイレを作ったことで、中途半端なスペースになりました。

おしゃれなアートとかあれば、いい飾り場所にはなりそうですが・・・

最終的に作った本棚も、最初は不要だと感じて方向性を決めかねていました。

自分の趣味部屋がもので溢れかえってきたので、そこあった本を階段上に移して、趣味部屋そ整理する計画となりました。

どうやって組み立てるか

棚自体は特別難しいものではありませんが、作り方が何通りもあり、どの組み方をするかついつい迷ってしまいます。

そして、素人の自分を悩ませたのが以下の点

①巾木部分をどう仕上げるか

デッドスペースには巾木があり、この部分をどう設置しようか悩みました。

巾木の上に側板を乗せても良いのですが、収まりが悪くなりそうです。

→結果として巾木を一旦外してから部分的にカットして、巾木を元に戻す方法を取りました。

②棚板をどう固定するか

本棚自体を先に完成させてから、取り付けた方が楽ですが、デッドスペースの幅にピッタリ合わせられるかどうか心配でした。

設置した後に横に隙間があったら目立ちそうです。

→結果として側板に棚板用の溝を掘ってから、先に固定→棚板を後で固定する方法をとりました。

材料

メインはメルクシパイン集成材を使います。

集成材のメリット

- 余計な加工が不要(基本カットと塗装前の軽いサンディング)

- 反りにくい、強度も高い

- 見た目も綺麗

- パイン系はホームセンターで簡単に手に入る

| 購入材料 | ||

| 部位 | 寸法(mm) | 個数 |

| 底板・天板 | 15*300*910 | 2 |

| 底前板(松材) | 15*30*985 | 1 |

| 側板 | 15*300*1820 | 2 |

| 棚板 | 18*300*910 | 5 |

材料費:約2万円程度となりました。 高い・・・

作り方

作り方を解説していきます。

色んなやり方があると思うので一つの参考にして下さい。

今回の失敗点として一部材料を固定してからオイル塗装した事です。

かなり作業性が悪くなるので、取り付ける前に塗装する事をオススメします。

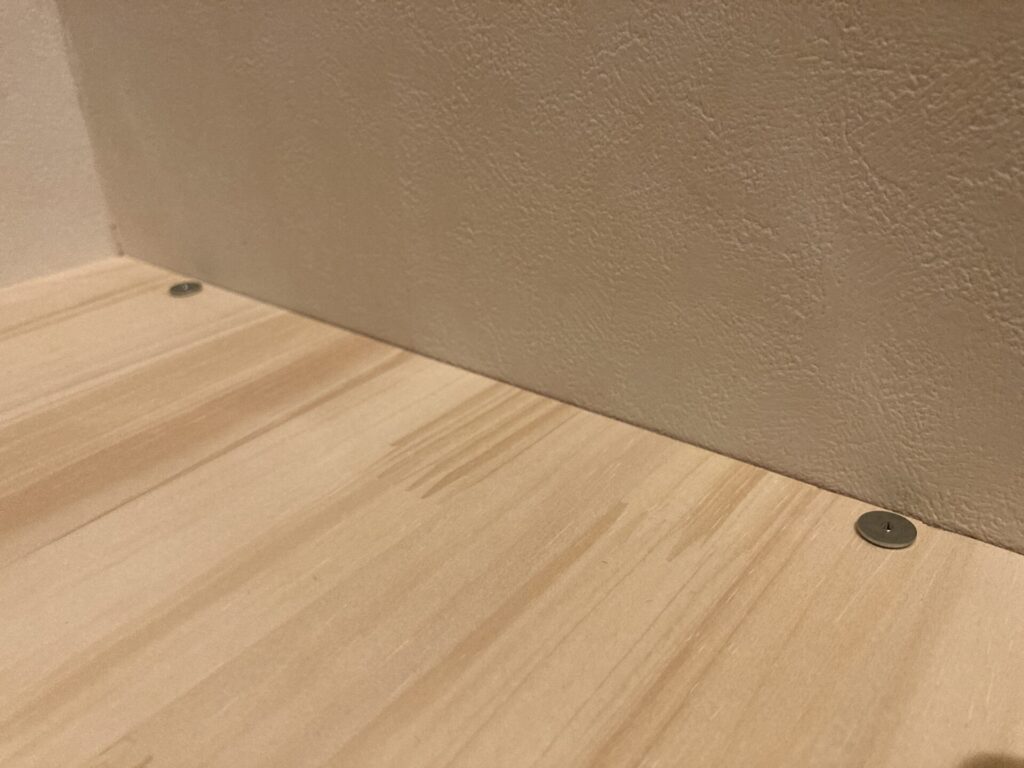

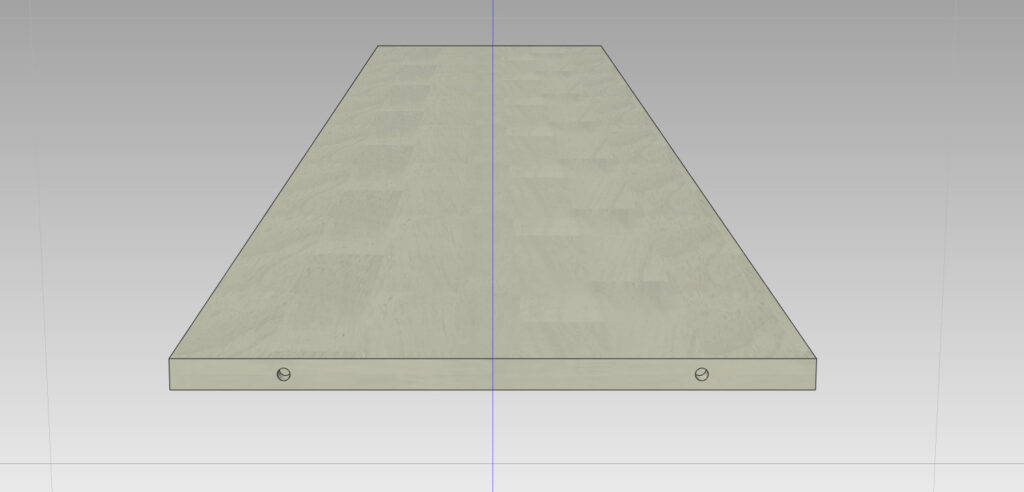

底板の取り付け

イメージしやすいように先に取り付け状態を載せておきます。

↓加工手順です。

デッドスペース幅に合うように底板と前板をカットして仮置きします。

前板の端に墨線を描き、巾木をカットする位置の目印にします。

奥の巾木は撤去します。

両サイドの巾木は一旦外してから、カットして戻します。

詳しい外し方は別記事にまとめてます。

-

参考【 DIY】巾木の外し方

この記事では巾木の外し方を解説しています。

続きを見る

底板と前板が収まるか確認します。

ちょっとキツイくらいで仕上げました。

始めに底板をカットしたときの端材を適当に5等分して床上げのゲタを作ります。

底板に両面テープで固定します。

側板と固定するため、ダボ用の穴を加工します。

ゲタの裏側に接着剤を塗り底板を設置します。

前板にも接着材を塗り・・・

底板の前側にはめ込み、重しを乗せてしばらく放置します。

側板作製

次は側板です。

棚板を引っ掛ける為の溝を加工します。

大入れ組という組み方です。

大入れ組のメリットは

- ネジやダボを使わずに棚板を固定できる

- 強度が高い

- 側板を壁に固定したあとに、前から棚板をはめ込める

といったところです。

加工は荒加工を丸ノコ、仕上げはトリマーを使います。

丸ノコとノミだけでもできなくはなさそうですが、どちらにせよ電動工具が必要になってきます。

まず側板のダボ穴の加工を行っていきます※後回しでもOK

底板に空けた穴にダボマーカーを入れます。

これがあるとダボ穴のマーキングが簡単になります。

ダボマーカーに板を押さえつけて、マーキングします。

マーキング位置にダボ用のΦ6穴を空けます。

まとめて溝加工できるように板2枚をマスキングテープで巻いて固定し、全長をカットします。

※ダボ穴側をカットしないように注意してください。

溝を加工する位置に墨線を入れます(幅18mm)

丸ノコの刃の出代を調整します。

溝の深さは、板厚15mmの1/3=5mmにします。

丸ノコは荒加工なので4mm程度の出代にします。

自作の丸ノコガイドを使って溝の荒加工をしていきます。

ガイドは直角が出るようにしとくと加工が正確で、楽です。

市販品の方がより高精度だと思います。

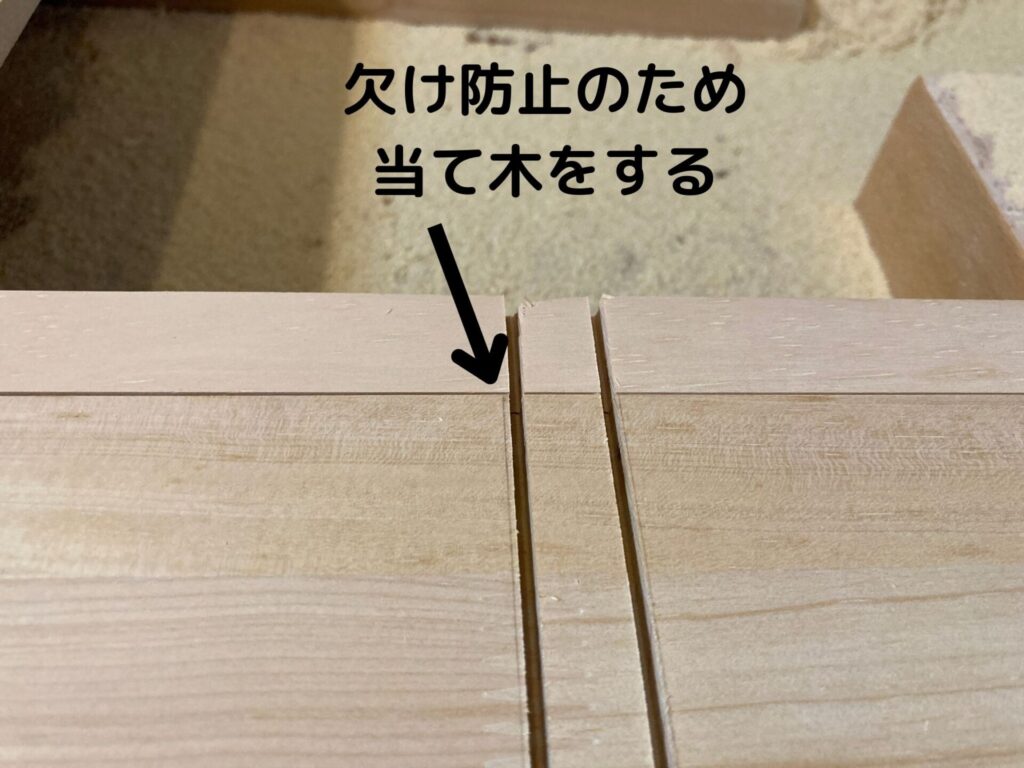

まず両端を削ります(墨線の0.5~1mm手前)

切り終わり部分は角が欠けやすいので、当て木をすると欠けにくいです。

何回かに分けて削ります。

荒加工が終わったらトリマーで仕上げ加工をします。

丸ノコで使ったガイド+ベアリング付きビットで墨線を狙って削ります。

厚み18mm板の切れ端を用意して、溝幅を確認します。

はめ込みがキツイと後の組み込みがしんどいので、切れ端を入れて手で軽く動くぐらいの仕上がりにします。

加工が全部おわったらサンディングと塗装を先にしておきます。

塗装はワトコオイルのチェーリーを使いました。

底板にダボを入れて接着剤を塗ります。

側板を底板とつなぎ、壁にネジ止めします。

ポイント

- 事前に下地がある場所を確認してネジ止めする(片側3か所程度)

- 後でダボ埋めする為、ネジの頭が5mmほど沈む様に、事前にΦ8の穴を深めに空けておく。

ビス止めしたらダボ埋めして、後程塗装します。

棚板加工

棚板の全長をカットして仮組みします(奥にいくほど短めにしておくと組みやすいです)

棚板の向き・位置は固定して嵌めあいを確認します。

棚板の準備ができたら、側板の溝に接着剤を塗り、棚板をはめ込みます。

※写真では接着剤を全面に塗ってますが、はめこみ途中で接着剤が渇き始め、硬くなってくるので、塗布量は奥側の1/3程度で良いと思います。

天板の加工

天板の長さをカットしたら、側板にネジ止めするための下穴を空けておきます。

角が立っている部分は軽く面取りしておきます。

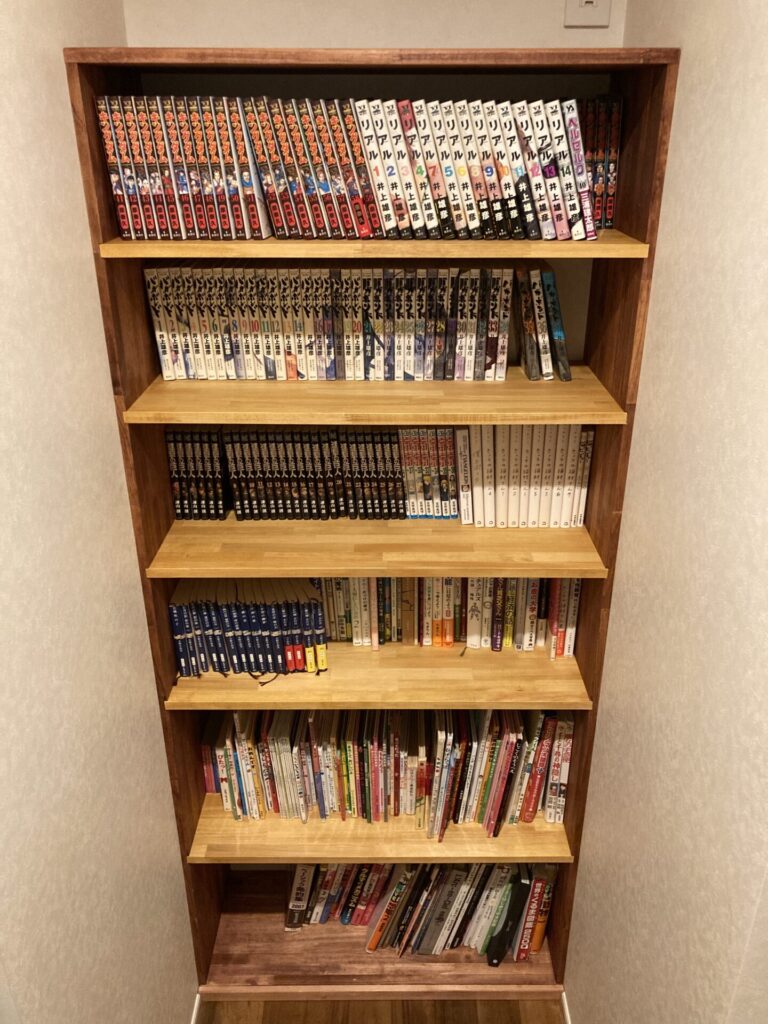

完成

塗装して完成です。

棚板はオーク色、他はチェリー色で塗装しました。

今回は側板以外は組み立ててから塗装しましたが、絶対組み立て前に塗装しておきましょう。

前板の松材はサンディングを怠ったせいか、色乗りが悪いです。

殺風景だったデッドスペースがやっと有効活用できたので満足です。

棚板の幅は800mm程度ですが、板厚18mmで十分です。

事前に同じ状況を再現して全体重55kgをかけましたが、ちょっとしなる程度でした。

今回はほとんどの作業を室内でやり、音やらゴミやらで妻からクレームが出ました・・・