安い杉材やSPF材はDIYerにとってありがたい存在ですが、節穴がそのままでは使いづらいというデメリットがあります。

個人的に節のある木材は味があって好きですが、死節といって完全に黒く腐っているものは、穴が空いていたり手に引っかかったりします。

手に触れるもの、特にテーブルの天板なんかに使う場合は、補修するのがベターだと思います。

という事で、今回は節穴の補修方法を解説しますが、色々なやり方があるので、一つの参考程度に見てもらえればと思います。

補修方法

以前にコタツの天板の材料に使った、杉無垢ボードという板の節穴です。

腐っていて、中には裏側まで貫通しているものもあります。

これを埋めていきます。

まず、木材を切った時にでるおがくずを節穴に入れます。

アロンアルファを垂らして、おがくずを固めます。

おがくずが収縮するので、何度か繰り返して板の面よりちょっと盛り上がるくらいまで繰り返します。

アロンアルファを垂らす時は、出来るだけ節からはみ出さない様にしましょう。

塗装の際に少し影響します※後述

さらにおがくずを被せて、、

またアロンアルファを垂らして固めます。

板の表面より少し出っぱるくらいに盛り上がればOKです。

サンディング

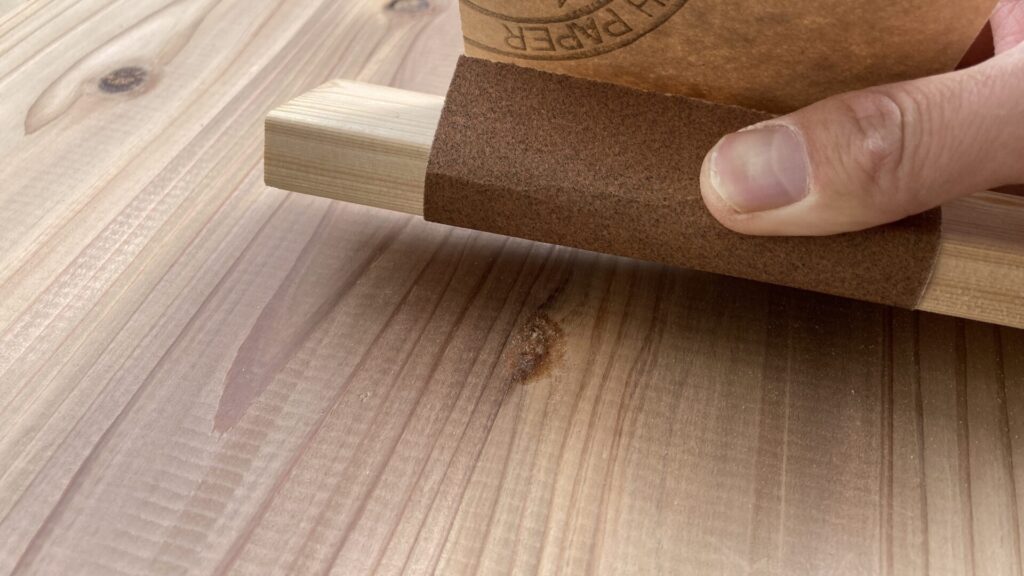

サンドペーパーで盛り上がって部分を削り取ります。

アロンアルファは硬化するため、サンドペーパーで簡単に削ることができます。

角材などに巻きつけて磨くと、平らに仕上がりやすいです。

こんな感じでなんとなく周りと馴染ませることが出来ました。

触った感じも、ひっかかりは無いです。

補修はこれで完了です。

塗装(着色)するとこんな感じ

補修した部分は、オイルを塗っても浸透しないので、着色はできません。

ただそれほど目立ってはないと思います。

試してませんが、クリアのオイルなら全然目立たないんじゃないかと思います。

さっき注意点として補足したポイントです。

いくつか補修した中で、アロンアルファを節からはみ出して垂らしてしまった箇所は、オイルが浸透してない部分が目立ちます。

注意しましょう。

板の切断面の補修

板の切断面に節があるときも、同じ方法で誤魔化せます。

おがくずを盛って、アロンアルファで固めて、、

サンドペーパーで磨くとこんな感じになります。

まぁこの点は、そもそも節がある所をカットしないのがベストです。。

塗装するとこんな感じです。

結構目立ちます。

他にも色々方法あり

今回解説したやり方はお手軽ですが、アロンアルファの値段と容量からすると、正直コスパが悪いです。

ググると他にもやり方があるみたいなので、よければお試しください。

木工用ボンドを使う

おがくずを木工用ボンドで固める方法でもいけそうです。

注意点は固まると硬くなるボンドを使う必要があるということです。

ホームセンターでよく売ってる黄色いパッケージのボンドは、固まっても弾力がある状態でなので、仕上げの時にサンドペーパーでは削れないようです。

ノミやカンナで仕上げることもできる様ですが、最終的にはペーパーでの磨きが必要です。

そこで使えそうなのが、このタイトボンド。

固まると硬化するので、アロンアルファと同じようにペーパーで削ることができるようです。

木工パテを使う

木材のキズや穴を埋めるための補修用パテを使う方法もあります。

わざわざおがくずを使わなくて良いので、手軽さでは1番かもしれません。

ただし、カラーバリエーションが限られてるので、母材の色によっては補修箇所が目立つこともあるかもしれません。

また、木工ボンド同様、サンドペーパーで削れる程度に硬化するものを使ったほうが良いです。

まとめ

今回は節穴を補修する方法を紹介しました。

基本的には補修がいらない材料を使った方がいいのかも知れませんが、やり方を知っておくと、家具などにキズ付いたときに落ち込まなくて済むと思います。

やり方は色々あるので、自分がやりやすい方法が見つかるのがベストですね。

自分も色々試してみたいと思います。